« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Mt 12, 17

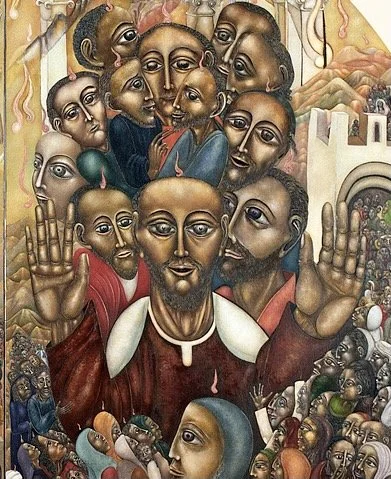

Jésus n’a pas encore commencé son ministère que la mort rôde déjà. Quarante jours durant au désert il a lutté avec les puissances des ténèbres, dont le livre de la Sagesse nous dit que : « la mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon et que ceux qui lui appartiennent en feront l’expérience. » [1] Son cousin, Jean le Baptiste, vient d’être arrêté par Hérode et sera bientôt décapité. Pourquoi, pour qui, en vue de quoi Jésus sort-il de son long silence après une trentaine d’années de vie cachée, vie humble, priante et laborieuse ? Jésus vient habiter ce monde merveilleux de la création et de la splendeur des vivants où malheureusement la mort semble avoir toujours le dernier mot après un cortège de souffrances. Le prophète Isaïe a dit de lui : « Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. » [2]

[1] Sag 2, 24

[2] Is 42, 2-3

« Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Is 49, 3

À l'heure d'une crise parlementaire majeure, un article de la Constitution de la république française fait beaucoup parler de lui. C'est le 49.3. Il n'est pas de mon rôle de faire ici de la politique. Permettez-moi seulement de vous parler d'un autre 49.3. Il s’agit du verset 3 du chapitre 49 du livre d’Isaïe, qui vient d’être lu. « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »[1] Le peuple d'Israël peine à sortir de l'exil. Le prophète Isaïe lui rappelle sa vocation première d’être témoin pour toutes les nations. Des siècles plus tard, le prophète Jean le Baptiste prend le relais d’Isaïe. La parole du Baptiste s’adresse à tous, au-delà du peuple d’Israël, donc à chacun de nous chrétiens, appelés que nous sommes à être serviteur, collaborateur et témoin de la Vérité qu’est le Christ. « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». Pour sortir des nombreuses crises de nos vies, peut-être aurions-nous fort intérêt à nous pencher sur ce 49.3 biblique. « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »

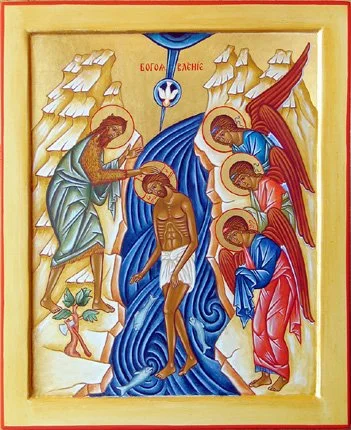

« Laisse faire… ainsi il convient d’accomplir toute justice. » Mt 3, 15

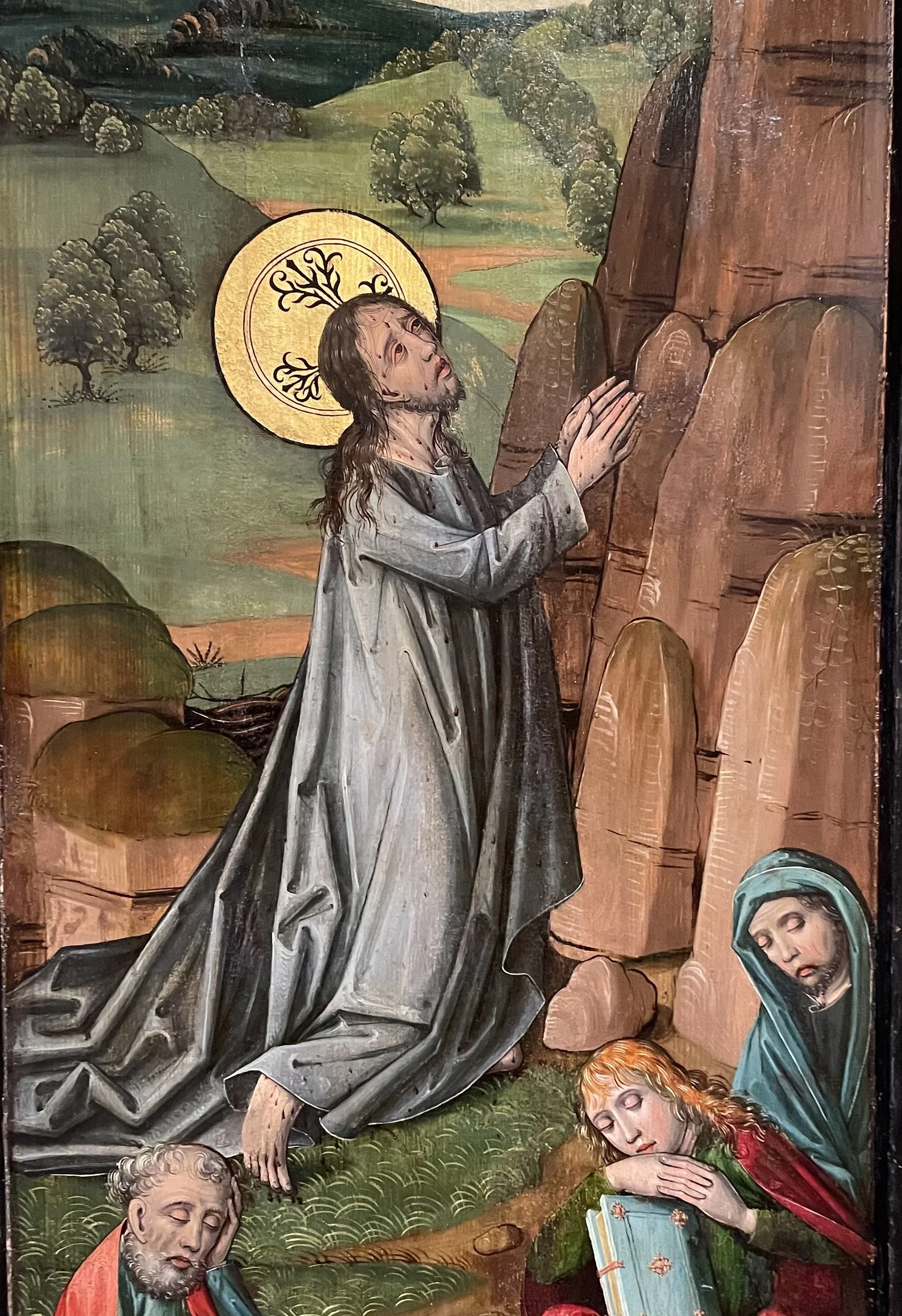

« Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. »[1] Réponse surprenante de Jésus à la protestation de son cousin. Jean le baptiste reconnaît celui qui vient sauver le monde du péché et de l’injustice. Le prophète ne peut pas baptiser celui qui sauve. Or c’est en se laissant baptiser que le Christ nous sauve. Quel mystère !

Au quotidien de nos vies nous réclamons la justice. Mais qu’est-ce que la justice ? Que dit Dieu de la justice ? Nous voudrions tellement une justice parfaite. Dieu seul est le chemin pour enseigner cette justice. Sur ce chemin nous sommes déroutés, surpris, désappointés, jusqu’à connaître parfois la colère de Job. Contemplons Jésus venir au Jourdain. Voyons Jean le baptiser comme un simple homme pécheur.

[1] Mt 3, 15

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Mt 2, 1

Ce sont des mages, on en a fait des rois. Ce sont des hommes de l’Orient, religieux philosophes de Babylonie ou de Perse, on en a fait des hommes aux couleurs des continents, leur donnant un nom : Melchior, Gaspard et Balthazar. On a repris une pratique festive païenne pour en faire un symbole de fête chrétienne, la galette des rois. Notre société de consommation se régale de galettes, mais qui aujourd’hui cherche le roi des Juifs pour être roi avec Lui, en Lui et par Lui ? L’Évangile dit bien que « des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : « Où est le roi des juifs qui vient de naître ? » [1]L’orgueil de notre raison occidentale ne lit plus dans les astres la destinée de l’homme et de l’histoire. La déesse raison a détrôné le premier livre de la révélation qu’est la création. Chasser le naturel il revient au galop. Beaucoup lisent ce matin leur horoscope dans le quotidien du jour. Et les diseuses de bonne aventure foisonnent en nos sociétés occidentales.

De tous temps, dans toute civilisation, les hommes cherchent le sens de la vie et de l’histoire. La grandeur et la beauté splendide de la création sont un livre ouvert de symboles dont le sens caché ne demande qu’à être contemplé pour livrer ses secrets.

[1] Mt 2, 1

« Tu n’es plus esclave, mais fils, et donc héritier de par Dieu. » Ga 4, 6-7

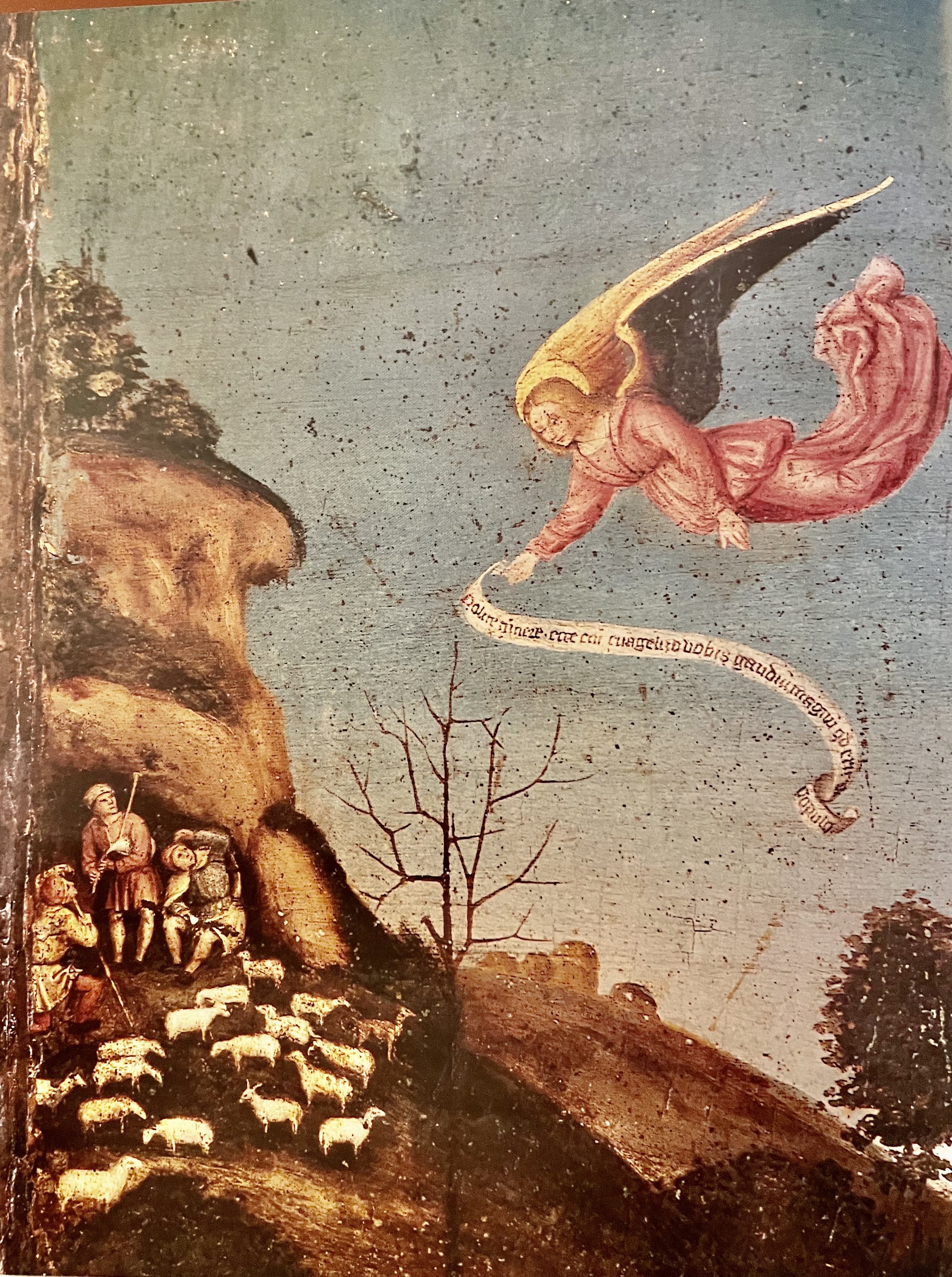

« Tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. »[1] Qu’est-il donc arrivé à ces pauvres bougres de bergers, exclus de la liturgie du Temple ? Les astreintes de gardien de troupeau ne leur permettent pas de suivre toutes les règles de la liturgie et de la vie religieuse juive. Sans doute n’ont-ils pas davantage la possibilité d’écouter les enseignements des pharisiens afin de nourrir leur vie de foi. Hommes des transhumances et proches de leurs ancêtres, qui comme eux étaient nomades, les bergers ont cependant le ciel pour leur parler de Dieu. La création si belle en ses nuits étoilées est le premier livre de la révélation de Dieu. Rien n’est plus beau et plus profond que le regard d’un berger. Ses yeux ont tellement veillé sur le troupeau tout en contemplant la terre et le ciel. La splendeur de la création a creusé en lui une soif d’infini et d’éternité. Les mots de la Torah, le livre de la Loi divine, lui manquent, mais la magnificence du soleil dans les déserts de Judée, la richesse des oasis Ein Gedi et des rives du Jourdain jaillissant de l’Hermon, l’aridité même des saisons où la vie plus forte jaillit en des fleurs surprenantes aussi éclatantes que les reflets de la lumière d’Orient, tout cela illumine son cœur et son esprit pour l’ouvrir à l’indicible.

[1] Lc 2, 18

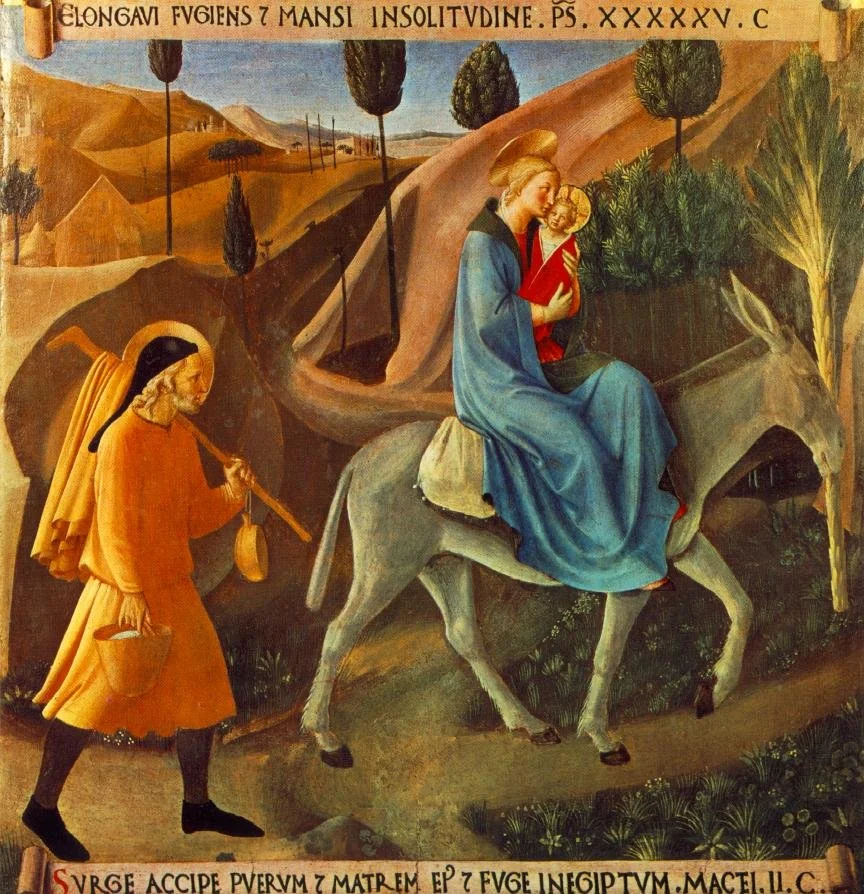

« Prends l’enfant et sa mère, et fuis… » Mt 2, 13

À trois reprises Joseph reçoit l’ordre de fuir. Sitôt la naissance de Jésus l’ange lui demande de fuir en Égypte. À la mort d’Hérode Joseph doit fuir l’Égypte pour le pays de Juda. Au pays de Juda il doit partir pour la Galilée afin de se mettre à l’abri d’Arkélaüs, fils d’Hérode. L’innocence en personne vient de naître et la fureur des puissants s’acharne déjà contre elle. Quel mystère que ce mal qui habite l’humanité. Un tel déchaînement de violence sur Bethléem, dès la naissance du prince de la paix ! Massacre des innocents de tous les temps…

La fuite en Égypte, le massacre des innocents, c’est aujourd’hui dans nos familles, dans nos communautés, dans notre Église aussi. Chaque fois que par la calomnie, la médisance, nous détruisons la réputation de nos frères. Chaque fois que nous prétendons avoir la vérité jusqu’à exercer un pouvoir de suffisance et d’exclusion de nos proches. Jésus n’a jamais dit qu’il avait la vérité. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » [1] La vérité nous n’en avons que des éclats. Le diamant de la vérité c’est Dieu, non comme un lingot d’or mais comme communion d’amour. La vérité, c’est Jésus petit enfant remis entre nos mains dans chaque personne et dans chaque situation. Nous massacrons la vérité chaque fois que l’on méprise et exclue des proches pour une raison ou pour une autre. Nous prétendons trop souvent avoir la vérité contre les autres. Nous ne voulons pas marcher comme des pauvres en quête de la vérité. Nous serions prêts à tous les conflits et à toutes les guerres pour avoir raison. Nous ne savons pas qu’à force d’avoir raison, nous avons tort d’avoir raison.

[1] Jn 14, 6

« Et le Verbe s’est fait chair… » Jn 1, 14

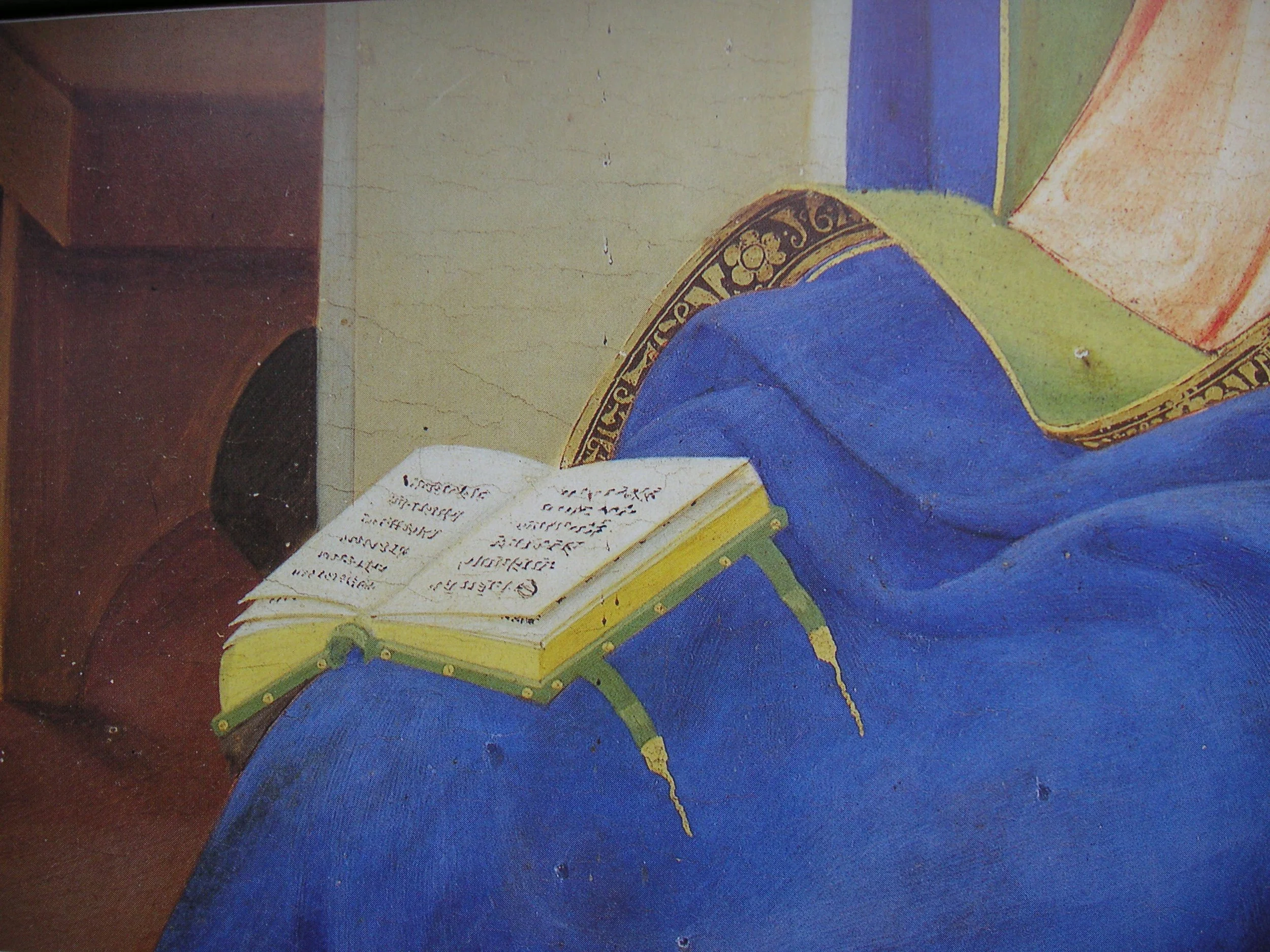

Nous venons d’entendre sans doute le plus beau texte de toute l’histoire des civilisations. Le prologue de saint Jean est le joyau de la couronne de toutes les Saintes Écritures. Tout est dit en ces versets de l’histoire bimillénaire du peuple d’Israël. Tout est dit ici de l’avenir de l’Église née du côté ouvert de Jésus Christ sur la croix. À n’en point douter l’avenir de l’humanité est dans ces paroles de saint Jean. D’aucuns en ont conscience jusqu’à les prendre pour fondement de leur association afin malheureusement d’en retourner le sens. Paroles trop dangereuses qui démasquent tous les faux semblants, et surtout les fausses conceptions de la liberté dont notre société ne cessent de nous rabattre les oreilles. Alors mieux vaut diaboliquement s’en emparer pour les faire vivre à ses fins, au risque de blasphémer.

Avec le prologue de saint Jean, ou bien on entre au service de la vérité ou bien on servira le mensonge. Jésus le criera haut et fort à tous ses détracteurs prétendument savants en religion au point de leur dire que leur père c’est le démon et non Moïse dont ils se réclament. [1] Le pire, c’est que ces détracteurs savent qu’ils mentent et ils savent que les braves gens savent qu’ils mentent. Mais peut-être à notre insu que, nous aussi, subtilement, nous nous mentons à nous-mêmes en ne prenant pas au sérieux les paroles de l’Évangile dont le prologue de saint Jean nous offre les plus beaux diamants.

[1] Jn 8, 44 : « Vous, vous êtes du diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu’il est menteur et père du mensonge. »

« Un enfant nous est né. » Is 9, 5

Un recensement, affaire banale, somme toute ! Un acte administratif ! Un comptage de plus pour la gloire de l’empereur romain. On compte ses troupes pour mieux se faire acclamer et mener les troupes à la bataille. Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion de se retrouver entre amis et parents dispersés par la vie. À l’époque nul internet ni réseaux sociaux pour communiquer. On vit au rythme des astres et des saisons, tels les bergers. On ne compte pas son temps pour voyager. Le rythme de la nature et les nécessités physiques commandent.

Que pensait donc Joseph le charpentier durant les cent kilomètres à parcourir de Nazareth à Bethléem, petite bourgade du sud de Jérusalem ?

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Mt 1, 20

Préparez les chemins du Seigneur nous dit le prophète Jean Baptiste. Noël ne sera pas Noël, si nous ne retrouvons pas un cœur d'enfant. Quel que soit l’âge, quelles que soient les épreuves de la vie, il y a au fond du cœur de l'homme, de tout homme, un cœur d'enfant qui sommeille, un cœur d'enfant qui ne demande qu’à naître ou à renaître. Parce que le propre de l'homme est de faire confiance. Nul ne grandit dans la vie, nul n'advient à lui-même, s'il ne fait pas confiance, s'il ne reçoit pas la confiance. Le drame de notre société contemporaine, le drame de l'humanité depuis les origines, c'est de ne plus faire confiance à Celui qui lui a donné la vie. Prends, dit le serpent dans la genèse, et fais toi Dieu par toi-même. [1]Cette parole a tué la confiance dans le cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu. Le Créateur des mondes est devenu un gêneur pour l’autonomie de l’homme. Dieu est devenu un rival.

Noël, c’est Dieu qui nous fait confiance. Noël, c’est Dieu qui se remet entre nos mains comme un tout petit. Noël c’est Dieu qui nous invite à être confiant comme un enfant pour mener notre vie d’artiste, notre vie d’homme, tel un artiste qui façonne la plus belle œuvre qui soit, l’œuvre de Dieu que chacun de nous est, de façon totalement unique.

[1] Gn 3, 4-6 « Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. »

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » Is 35, 1

Il est des jours qui ressemblent à des nuits profondes. Certaines époques doivent supporter des souffrances innommables. Quand soudain, une lumière illumine la nuit la plus noire. Ainsi le prophète Isaïe invite le désert et la terre de la soif à se réjouir. Le peuple d’Israël subit depuis quarante ans un terrible exil au bord des fleuves lointains de Babylone. Du pays de la promesse, des signes de l’alliance, il ne reste rien. Seules des terres désolées et quelques pauvres, soumis à l’oppresseur, tentent, malgré l’infortune, de cultiver la terre. Le retour d’exil n’est le privilège que d’une poignée de déportés. Nul triomphe pour eux, sinon la honte de se voir montrer du doigt comme les punis de l’histoire par leurs frères restés au pays. Tout est à rebâtir, sur un plan matériel et moral comme spirituel. Sur ces terres désolées et massacrées, la voix du prophète se fait entendre, proclamant une restauration intégrale. « Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. » [1]

« Vient après moi un plus fort que moi… » Mt 3, 11

Il était très fort Jean le Baptiste. Voyez comment tout Jérusalem et tous ceux des pays d’alentours courent au bord du Jourdain pour le trouver. « Quand il y a une source quelque part on trace des sentiers pour la rejoindre » dit un proverbe africain. Qu’êtes-vous donc aller voir, demandera Jésus ? Un pauvre ermite, vêtu de poils de chameaux et ne mangeant que sauterelles et miel, perdu dans les déserts de Judée, reclus dans ces terres arides de la vallée de Jéricho, tel un roseau à tous les vents, tel un moustique du désert. Et pourtant, c’est ce misérable vermisseau qui fait se déplacer de nombreux habitants de Judée et de Galilée. Il est fort Jean-Baptiste. Au point que les chefs religieux s’en inquiètent et envoient force délégation. Plus fort encore le voici à traiter les chefs des prêtres d’engeance de vipères. Quelle audace ! Disputer les catéchistes du peuple, les plus instruits en religion et les guides de la nation juive, même sous occupation romaine. Comme il faut être très fort pour oser s’opposer aux gardiens de la foi juive en les invitant à la conversion. Ce qui, soit dit en passant, signifie que l’on peut être religieux pratiquant et n’être pas dans la bonne direction selon Dieu, car c’est cela que veut dire se convertir : prendre dans sa vie la bonne direction.

« Veillez donc, … votre Seigneur vient. » Mt 24, 47

Sommes-nous des veilleurs ? Sur quoi veillons-nous ? Y-a-t-il une attente profonde qui oriente et motive toute notre vie ? Ou bien sommes-nous simplement occupés à nos activités en attendant que le temps passe nous apportant simplement la consolation des biens, parfois durement gagnés, ou rapidement mis à notre disposition par une société de super-consommation ? Ne tuons. nous pas trop souvent le temps avant que le temps ne nous tue ? Ne jouissons-nous pas plutôt que de chercher la vraie joie ? N’espère-t-on pas avant toute chose la santé et la réussite professionnelle ou ce qui satisfera nos passions et nos désirs ? Très concrètement combien de temps allons-nous passer dans les magasins avant Noël par rapport au temps où nous irons adorer Jésus à l’Église dans le plus grand silence ?

« Tout sera détruit. » Jn 21, 6

Les disciples sont heureux. Rien ne leur manque. Joie profonde pour eux d’avoir trouvé le Messie. Ils sont les témoins des merveilles que ce dernier accomplit. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Les démons sont chassés. Les morts ressuscitent et le pardon est donné. [1] Que peuvent-ils bien craindre avec un tel maître ? Les voici sans doute comme à l’accoutumée, à Gethsémani, au jardin des olives, en prière avec lui. Depuis Gethsémani, colline située à l’Est de Jérusalem, au-delà de la vallée du Cédron, on contemple toute la ville située sur la colline de Sion. C’est aujourd’hui encore la photo la plus célébre de Jérusalem avec l’esplanade du Temple en perspective sur toute la hauteur de Sion, dominée actuellement par l’or du dôme du Rocher et la mosquée El Aqsa. Quelle splendeur cela devait être quand le temple n’était pas détruit. Les pierres blanches et ocre, brillant au soleil du matin, dégagent la grandeur unique de ce Temple. Certes les disciples sont conscients des oppositions que Jésus suscite, surtout parmi les chefs du peuple. Mais son entrée triomphale à Jérusalem représente un peu la consécration de ce Temple et l’assurance que Dieu est bien là, présent en la personne de Jésus, au milieu de son peuple. Tout leur compagnonnage avec Jésus leur laisse penser à un prochain accomplissement du salut du peuple. Pourquoi pas à une délivrance de l’occupation romaine, puisque tout est si beau et si rassurant, au-delà même de certaines controverses.

En Jésus le Messie, Dieu est avec nous, que pourrions-nous craindre, pensent les disciples ? Tout avec Lui semble aussi solide que ce temple, temple admirable et indestructible à leurs yeux, par sa force et sa puissance de construction, autant que par sa beauté lumineuse.

Or voilà que Jésus leur annonce solennellement : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » [2]

[1] Mt 11, 5 sv

[2] Lc 21, 6

« C’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 45

Il est onze heures du matin ce 11 novembre 1918. L’armistice, signé six heures plus tôt, entre en vigueur. Des deux côtés, les derniers soldats sont tombés. Les plénipotentiaires allemands et français se retirent. « On a gagné la guerre, il sera difficile de gagner la paix » s’exclame Georges Clémenceau … Un an plus tard, à la signature du traité de Versailles, le maréchal Foch dira : « Ce n’est pas une paix c’est un armistice de vingt ans. » Pourquoi ? Pourquoi dix millions de soldats et cinq à dix millions de civils tués ? Pourquoi les plaines généreuses du Nord de la France complètement ravagées, les villages rasés, tel un champ retourné par les lames d’une très puissante charrue ? Pourquoi toute cette « boucherie » et cette désolation ? Les blessures du cœur et de l’âme des deux côtés du Rhin échappent à toutes les statistiques, mais les tragiques crevasses des âmes vont continuer leur œuvre mortifère sur des générations. La mémoire blessée alimentera les ardeurs guerrières de la seconde guerre mondiale. Cycle infernal de la violence qui appelle la violence, de la soif de pouvoir qui appelle toujours plus de pouvoir. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Un seul mot, un seul : la nation ! …

« Se faisant un fouet de cordes il les chassa tous du Temple… » Jn 2, 15

La colère de Jésus dans le Temple n’est pas un effet de style, un tableau secondaire d’un chapiteau de cathédrale. Nous n’avons guère l’habitude de considérer la colère de Dieu. Nous préférons la douceur et l’humilité du Christ, au risque de les considérer en des couleurs saint sulpiciennes un peu kitch pour une spiritualité à l’eau de rose. Époque de la psychologie non directive et de l’interdiction des fessées. Monsieur Émile Rousseau domine les esprits : l’homme est naturellement bon. Une certaine culture le pervertirait. L’enfant, reflet des adultes, doit donc pouvoir choisir tout ce qu’il veut selon ses désirs et ses fantasmes, ceci dès le plus jeune âge. On protège les bourreaux. On condamne les autorités chargées de la répression. L’air du temps est à la déculpabilisation ou bien à la culpabilisation renversée. Le consensus fait la loi. Ce n’est plus la loi qui fait le consensus. Rien de plus mutable qu’un consensus selon les époques ou les idéologies à la mode. On ne sait plus la droite de la gauche, l’envers de l’endroit, ni ce qui est beau et laid, juste ou injuste. Qu’importe de présenter comme œuvre d’art un batracien gonflable, le derrière en l’air, sur l’une des plus belles places de Paris. C’est le summum du génie humain, nous dit-on ! …Dieu n’est pas dans ce bazar culturel.

« Dieu les a mis à l’épreuve… » Sg 3, 5

Est-il bien vrai qu’on ira tous au paradis, comme dit la célèbre chanson. [1] Beaucoup d’entre vous font encore dire des messes pour leurs défunts. Mais globalement cette coutume tend à se perdre. Les inscriptions sur les tombes des cimetières portent encore en nos régions des symboles chrétiens, mais, assez largement en Europe, les signes chrétiens sur les tombes disparaissent. Notre société demeure cependant inquiète devant la mort. Les rites funéraires évoluent en des modes qui voudraient nous rassurer devant la mort, soit en évacuant les questions fondamentales de l’humanité (d’où je viens, qui suis-je et où je vais ?) soit avec des rites aux symboles de simple souvenir, soit par des pratiques qui effacent les anciennes croyances chrétiennes au profit de gestes symboliques marquant un retour aux religions premières.

[1] Michel Polnareff

« Ceux-là viennent de la grande épreuve… » Ap 7, 14

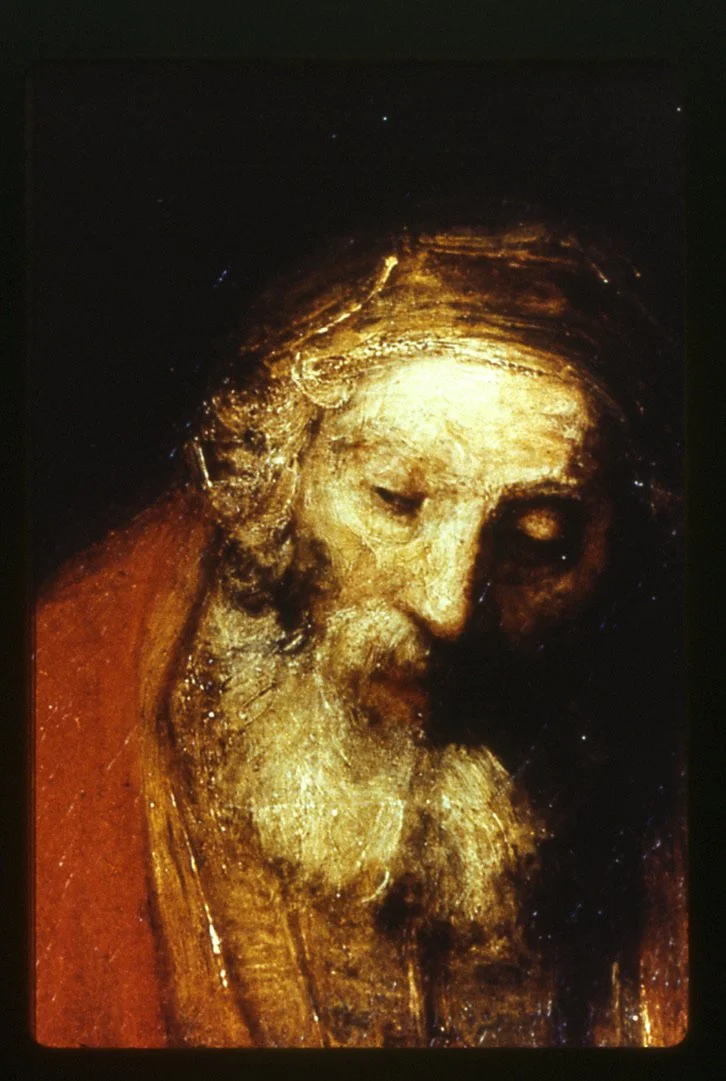

Qu’est-ce qu’un saint ? Quelqu’un de parfait, sans aucun défaut, et qui ne tombe jamais ? Non. Voyez saint Jérôme avec son mauvais caractère, saint François de Sales et ses colères rentrées, sainte Thérèse et sa susceptibilité d’enfant.

Qu’est-ce qu’un saint ? Quelqu’un aux charismes et talents extraordinaires accomplissant des œuvres à vous couper le souffle ? Non, voyez saint Nicolas de Gesturi, humble capucin sarde, que toute la population de Cagliari appelait frère silence, et tous ces saints inconnus qui sont au calendrier ayant mené une vie cachée comme le sel dans la soupe ou le levain dans la pâte.

Qu’est-ce qu’un saint ? Forcément, me direz-vous, un religieux ou une religieuse! Non point si on en juge par le sainteté des parents de Thérèse de l’Enfant Jésus, le témoignage bouleversant de ces jeunes de notre époque : Chiara Badano, morte à 19 ans d’un grave cancer, Chiara Petrillo, mère de famille, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, jeune homme et jeune adolescent … Des jeunes d’aujourd’hui qui nous précèdent au ciel.

« … à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes … » Lc 18, 9

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier… » [1] Jésus les regarde avec amour. Il constate. Le premier est un pharisien. Catéchistes du peuple, les pharisiens sont des hommes honorables et tout à fait respectables. Très versés dans les Écritures, ils ont charge d’enseigner et de chercher la voie droite pour marcher sur les chemins du Seigneur. La prière de ce pharisien est parfaitement honnête et juste. Tout ce qu’il pratique est dans la Loi de Moïse. Il peut se réjouir d’offrir à Dieu tout ce qu’Il observe pour que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie.

Malheureusement, à cette juste et noble pratique, quasi un sans-faute, se mêlent l’orgueil et l’amour propre. Comment cela ? En se comparant à un pauvre israélite venu prier en demandant simplement la pitié de Dieu, car, lui, ce pauvre, n’a rien d’autre à offrir au Seigneur que sa misère. Se comparer aux autres c’est toujours se mettre au-dessus ou en dessous des autres, soit pour se glorifier à leur détriment, soit pour se mépriser à leur dépens et à nos dépens. Dieu ne compare jamais ses enfants, telle une mère qui regarde chacun des siens comme un unique.

[1] Lc 18, 10

« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Lc 18, 8

Jésus a peu enseigné sur la prière. Point de long discours de sa part. Seulement deux éléments essentiels quant à la nécessité de prier et quant au contenu de notre prière. Le premier enseignement est de persévérer dans la prière, toujours et partout. Le deuxième est de ne pas prier autrement que le Notre Père nous l’enseigne. Nous pouvons prier avec d’autres mots que le Notre Père, mais pas autrement. Une prière qui ne prend pas sa source dans le Notre Père n’est point chrétienne. Toute la vie de Jésus est une manifestation exemplaire de ce double enseignement. À lire intégralement les évangiles, particulièrement celui de Luc, on découvre Jésus qui ne cesse de prier tout au long des jours. Jamais Jésus n’entreprend une mission ou de faire du bien à une personne sans commencer par prier son Père. Dans son grand et dernier enseignement à ses disciples avant de mourir, Jésus manifeste à ses apôtres le contenu de sa prière. Ce sont les admirables chapitres de l’évangile selon saint Jean entre la résurrection de Lazare et la Passion, particulièrement le chapitre 17 dit de la prière sacerdotale. Le Notre Père est la prière de Jésus. La prière de Jésus avant sa passion est le déploiement de la prière chrétienne du Notre Père. Jésus ne prie pas autrement que selon le Notre Père.

“Pour obéir à la parole…” 2 R 5, 14

Qu’il est beau cet homme originaire de Syrie, vaillant et très considéré à la cour du roi d’Aram. Général d’armée, habituellement il commande et les soldats obéissent. Dramatiquement sa situation s’est complètement retournée contre lui. Il est atteint de la lèpre. Inguérissable à l’époque, la maladie signe une exclusion sociale totale. À la déchéance des relations se joint la déchéance physique. La lèpre va inexorablement ronger le corps pour la mort. Le général ne commande plus rien. La maladie est maître. C’est elle qui commande jusqu’à terme.

Une petite servante, une de celle qui obéit par condition sociale, une jeune israélite prise en esclavage par l’ennemi et récupérée par le général lors de ses conquêtes, va conduire le grand homme à un acte d’obéissance splendide : aller humblement consulter le prophète Élisée, du pays de Samarie, pays des étrangers à son peuple.